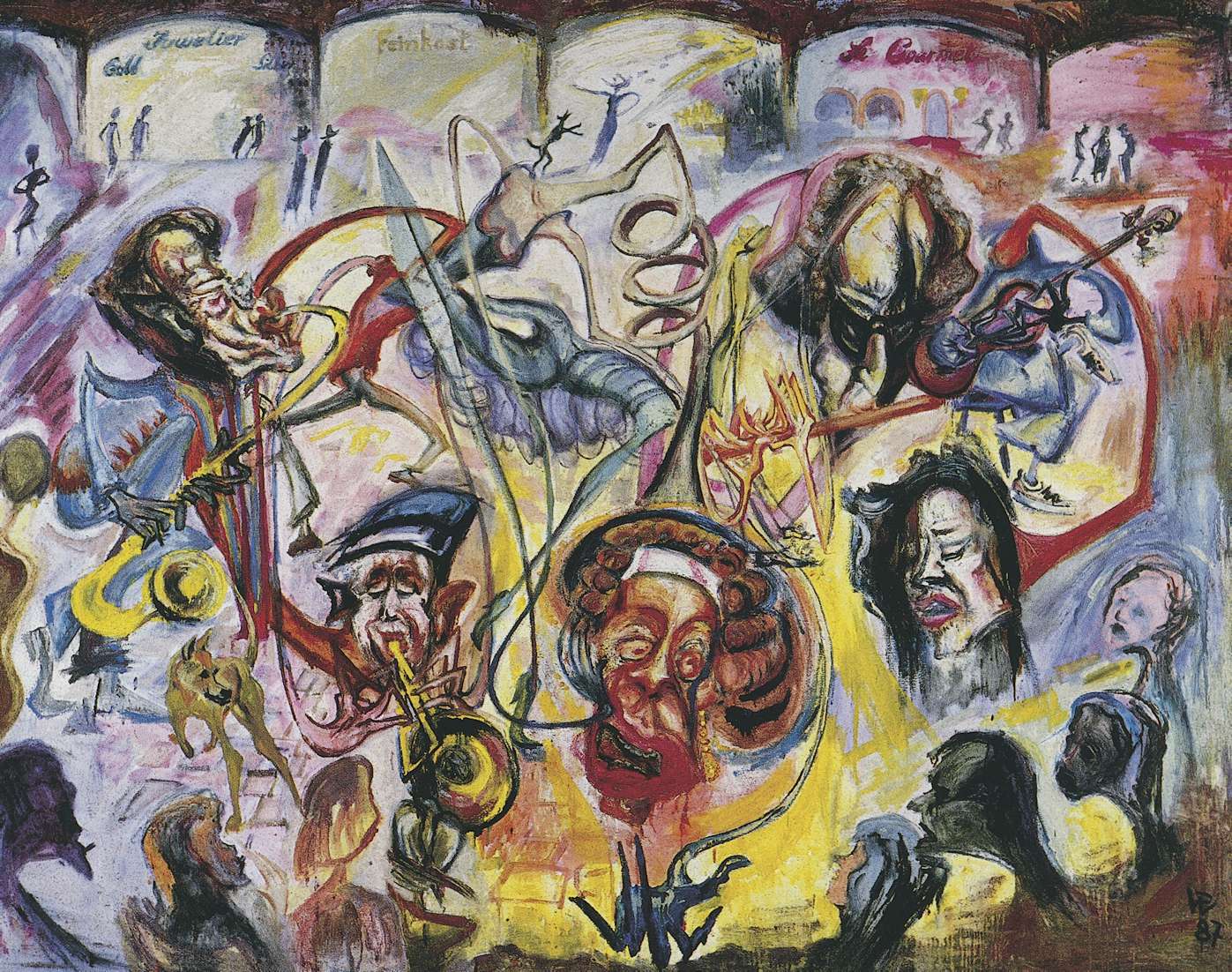

Strassenmusiker, 1987

Öl auf Leinwand, 200 x 240 cm

Im westlichen Teil Deutschlands eine vertraute Erscheinung in Fußgängerzonen, war das öffentliche Musizieren in der DDR nicht präsent, ebenso wenig wie die typischen Künstlergruppen, etwa aus Peru. Ein Student, der vor der Wende mit seiner Gitarre in der Öffentlichkeit aus freien Stücken aufgetreten wäre, hätte eine Ordnungsstrafe riskiert. Musik auf Straßen und Plätzen war genehmigungspflichtig und setzte einen, meist politisch motivierten, Anlass voraus.

Heute ist in vielen ostdeutschen Städten Straßenmusik ein fester Bestandteil des urbanen Lebens. Allerdings gibt es auch von Stadt zu Stadt unterschiedliche Vorschriften. In Halle/Saale dürfen Musiker ohne Genehmigung auftreten, solange sie nach 30 Minuten den Standort wechseln. In Leipzig ist Straßenmusik täglich zwischen 10 und 13 Uhr sowie 15 und 22 Uhr erlaubt, wobei nach 30 Minuten der Standort gewechselt werden muss.

In Westdeutschland ist Straßenmusik ebenfalls präsent, aber häufig durch strenge Auflagen reglementiert. So muss man in Düsseldorf und Köln auf Verstärker verzichten, Dortmund plant die Einrichtung einer „straßenmusikfreien Zone“ in der Innenstadt. Durch striktere Vorgaben zeichnet sich München aus: Vor dem ersten Auftritt müssen die Musiker eine Genehmigung einholen und vorspielen; für jeden Auftrittstag ist eine separate Anmeldung erforderlich. In Hamburg braucht man in bestimmten Bezirken auch eine Genehmigung und darf nur an Werktagen zwischen 11 und 20 Uhr spielen; nach 30 Minuten muss der Standort gewechselt werden. In Berlin schließlich braucht der motivierte Musikant schon eine gebührenpflichtige Sondernutzungserlaubnis gemäß § 11 des Berliner Straßengesetzes, andere Regelungen variieren je nach Bezirk. Also Germany at it’s best – alles muss geregelt sein. (44)