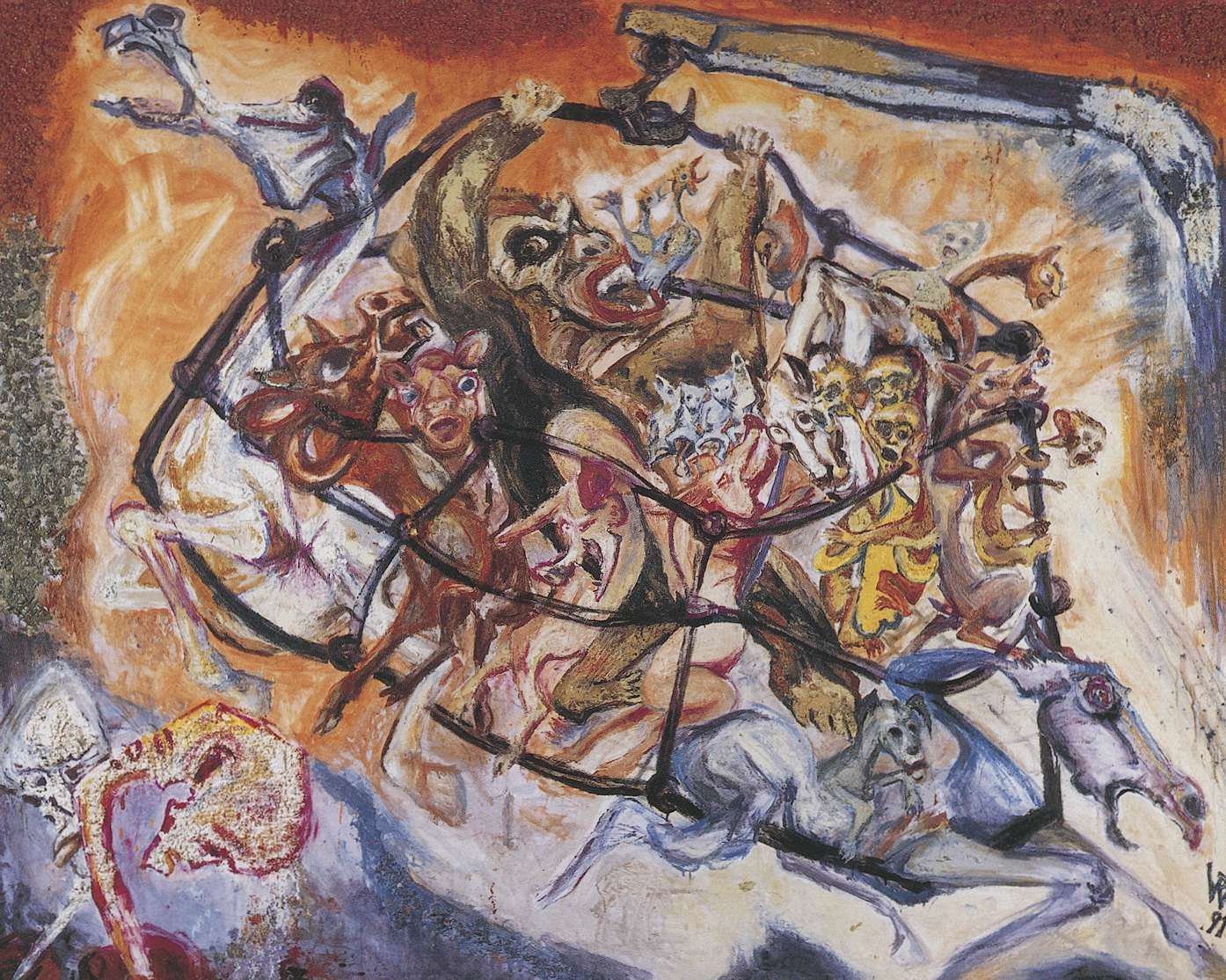

Aufschrei der Tiere, 1990

Öl auf Leinwand, 200 x 240 cm

Der Künstler hatte als Tierarzt natürlich einen besonderen Zugang zu dieser Problematik. Er hielt und liebte Pferde. Der Tierschutz nimmt inzwischen einen viel höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft ein, als dies bis vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Damals waren Tiere juristisch noch eine Sache, wie ein Schrank oder ein Stuhl. Seit dem 1. August 2002 ist er sogar im Grundgesetz (Artikel 20a) verankert.

In der Forschung sind Tierversuche mittlerweile sehr streng geregelt, sowohl durch das Tierschutzgesetz, die Tierschutzversuchstierverordnung und die Richtlinie 2010/63/EU. Jeder Tierversuch muss vorher genehmigt werden, Forscher müssen genau begründen, warum der Tierversuch notwendig ist, und ob es keine Alternativen gibt. Außerdem gilt das 3R-Prinzip: Replace – Ersatzmethoden verwenden, wo möglich; Reduce – so wenige Tiere wie möglich einsetzen, und Refine – Versuche so gestalten, dass Tiere so wenig wie möglich leiden. Besonders strenge Regeln gelten für Primaten, Hunde, Katzen und Pferde.

Auch die Zwecke sind eingeschränkt: Tierversuche sind nur erlaubt für medizinische und Grundlagenforschung, Prüfung von Arzneimitteln, Schutz der Umwelt. Die bei der Entstehung der Bildtafeln noch zulässigen Kosmetiktests sind jetzt in der EU verboten. Die Art, wie Tiere bei uns immer noch gehalten werden, ist kritikwürdig. Aber alle Versuche, die für gute Tierhaltung erforderlichen Kosten auf die Verbraucher zu überwälzen, scheitern oft an mangelnder Bereitschaft – oder Möglichkeit –, die sich daraus ergebenden Lebensmittelpreise zu tragen. Jeder ist frei in seiner Entscheidung, auf Tierprodukte in seiner Nahrung ganz oder teilweise zu verzichten. (59)